東京湾岸びよりのおかともです。今回は自宅で1日おきに猫に皮下輸液を行っていますので、その方法を簡単にご紹介します。

これから皮下輸液を行う方の参考になれば幸いです。

我が家の皮下輸液(皮下点滴)を行うまでの状況

自宅で皮下輸液(皮下点滴)をしているのは、12歳になるアビシニアン雄猫です。慢性の腎臓病と診断されています。

一昨年、石が腎臓から尿管に落ちて、東京大学動物付属医療センターを紹介され2度の入院手術を受けました。

その際に、腎臓病との診断を受けました

猫の80%近くが生涯腎臓病にかかります

腎臓病が判明=腎臓の機能の75%が失われています

昨年は夏に大きく体調を崩し、全く食べられない、嘔吐の日々を過ごし、細菌も発生し、かかりつけの動物病院で静脈からの点滴、そして皮下輸液の点滴で、体調の悪い猫を暑さの中連れまわしていました。

その後、なんとか体調が少し上向いたときに、かかりつけの先生が自宅での皮下輸液を提案して下さいました。

皮下輸液(皮下点滴)の方法

- YouTube動画で勉強

- やらなくてはいけないという覚悟をもつ

ここからご紹介する内容は、あくまでも我が家の方法です。正しい方法については、別途しっかり動物病院の先生に伺ってください。

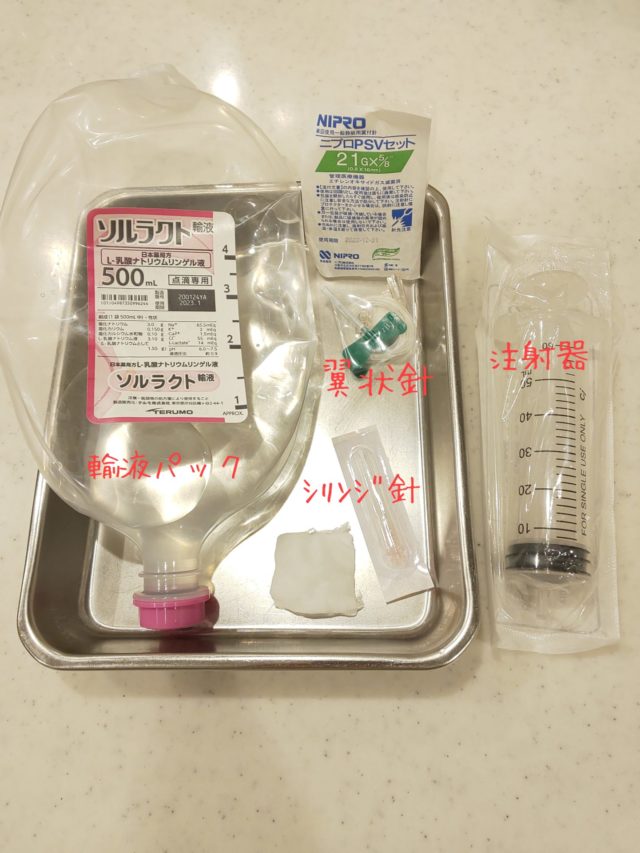

皮下輸液に必要なセット

|

-

ソルラクト(輸液パック)

-

シリンジ針(注射器にセットし、点滴パックから液を抜き取る役目)

-

翼状針(猫の皮下に刺す針)

-

注射器

-

消毒綿

前準備

注射器にシリンジ針をセットする

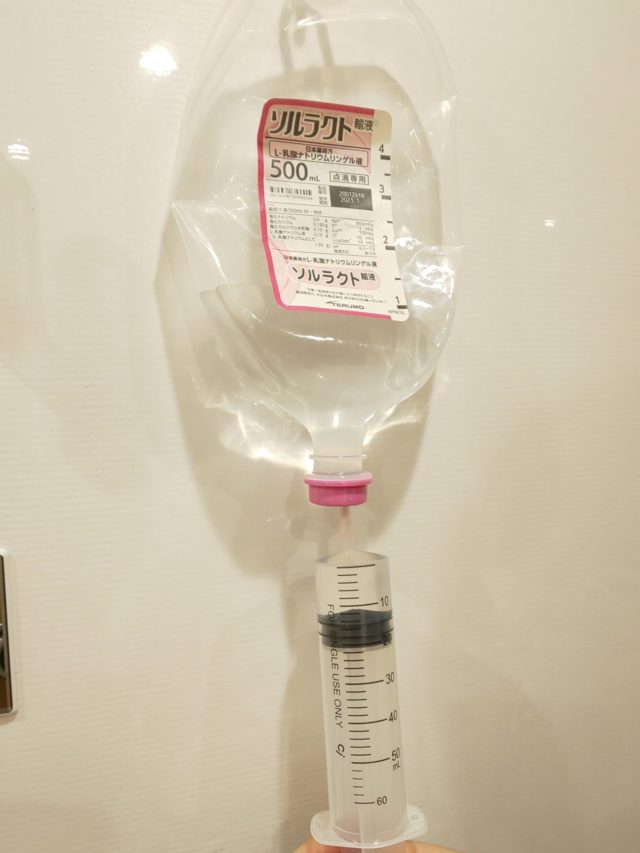

シリンジ針のキャップを外し、シリンジ針をソルラクト輸液の穴に入れ、注射器に吸い上げる

※皮下輸液量と間隔については、かかりつけの動物病院の先生とご相談の内容で。

|

|

コツと注意点

- シリンジ針を注射器にセットする際、シリンジの包装を開いたら、直接手を触れないように注射器にセット

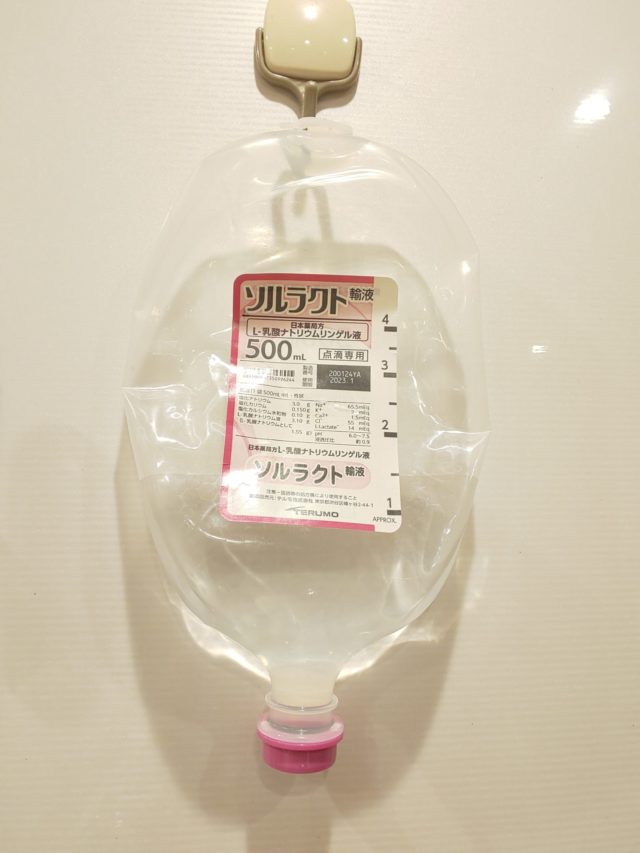

- 一人でソルラクト輸液を注射器に吸いやすいよう、冷蔵庫にマグネットフックを付けて、そこに輸液パックをかけて作業しています

- 注射器に輸液を吸う際に空気が最初必ず入ります。

少し輸液を吸って空気を確認したら、注射器を少し斜めにして空気を針の真下側に来るようにして、注射器を押して、輸液を押し出しながら空気を抜きます。

シリンジ針が輸液を吸っている間に、輸液パックの根元から抜けてくることがあります。空気が入る原因になります。大きな空気が入ってしまったら、全部輸液を押し戻して、やり直しましょう。 - 輸液パックは一度封を開けたら、その後は冷蔵庫保管で10日位の使用期限と聞きました。間隔があく場合は、使用期限に注意して、最初に利用した日をパックに記入しておきましょう。

- 輸液パック利用が2回目以降の場合、シリンジ針を輸液パックに刺す前に、輸液パックの針を刺す箇所を消毒綿で拭いておきましょう

- 冷蔵庫から出した輸液パックは冷たいので、「使用の少し前から冷蔵庫から出して常温に戻す」、または「電子レンジ500Wであたため(秒数は残りの輸液量に左右されます)」て使用しましょう。電子レンジであたためた場合は、細かな空気の粒が気になる時があります。

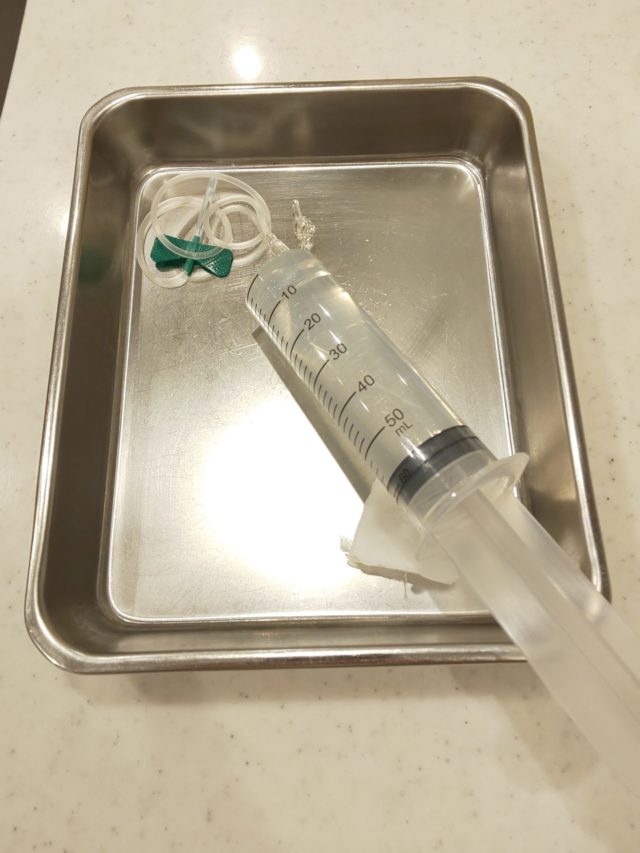

翼状針に付け替える

キャップをした後、シリンジ針を根元から外して、翼状針を付ける

|

注意点

翼状針にセットする際は、封を開けると、翼状針がビニール帯で巻かれているため、なるべく手で触らないように、セットしましょう

必ず注射器を少し押して、こちらも空気抜きを忘れないようにしましょう

実践 猫を連れて来ましょう

テーブルの上などにバスタオルを敷いて、猫を座らせる

コツと注意点

皮下輸液は、テーブルなど高めのところに猫を座らせて行いましょう

最初の頃、猫をテーブルの上など高い所に座らせず、部屋に閉じ込めて、なんとかつかまえて皮下輸液を暫く試みていました。そうすると何十分も逃げ回ってお互いに非常に大変でした。

高い所で行うのは、高い所が得意とは言え、降りようとするときに猫も間が発生することになりますので、床などで行うより断然やりやすいです。

うちは、バスタオルが大好きなので、バスタオルの上に置くと、比較的安心して座る姿勢を取ってくれます。

その辺りは工夫されてみて下さい。

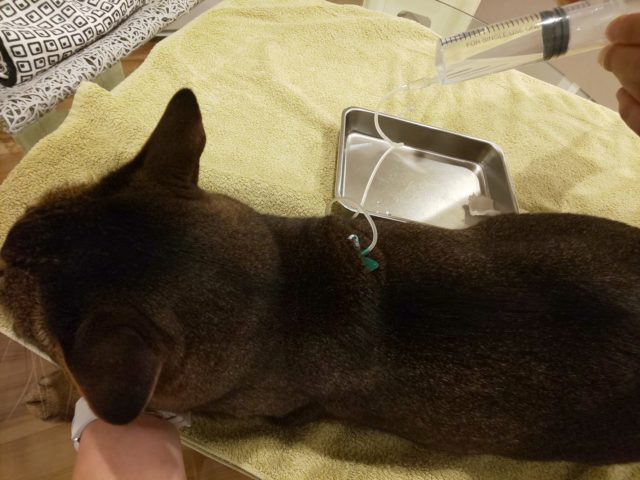

猫の上皮をつまみ、翼状針を刺して輸液を行う

猫を箱座りの格好で座らせましょう。身体が傾いていたりすると刺す場所の上皮が上手くつまめません。 座った状態にしないと、輸液しようとすると逃げ出すことも。2人で行う場合は、そっと後ろ側から抱きしめるような形で座らせて、おさえましょう。

猫の刺す箇所を消毒してから、上皮をつまみ、針を刺す向きを確認し、針を刺します。 針を刺す角度は、水平、垂直どちらからでも45度程度です。

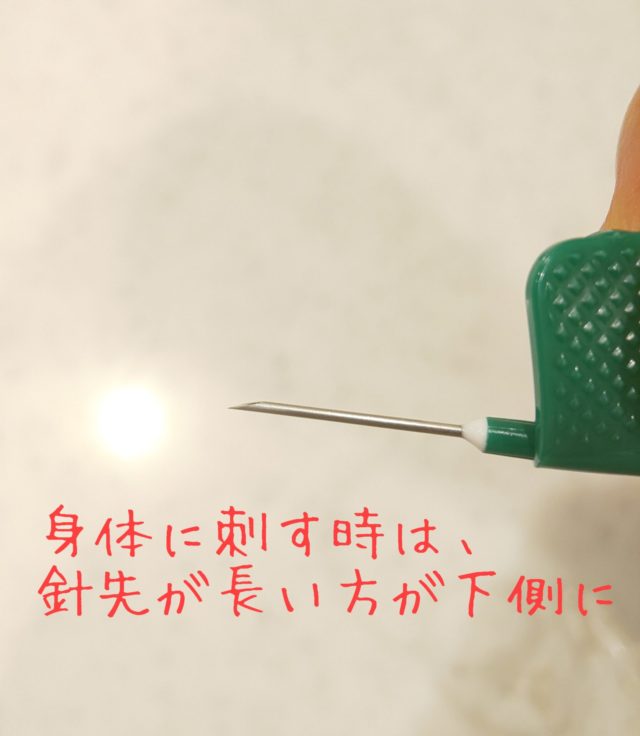

針の向きが大切です。翼状針を写真のように持ちます。針の長い方が下になるようにして刺します。

重要なコツ!

翼状針を刺すときは、ためらわず一気に奥まで思い切って刺しましょう。 少しでもためらいがあると、中途半端になってしまい、針が刺さらず押し戻されてしまいます。 そうすると、かえって何度も痛い思いをさせてしまうことになるので、ためらわずにグッと奥まで一気に刺すのが重要なポイントです

うちの猫もそうですが、嫌がって逃げ出す場合があります。可能であれば2人体制で、一人は保定します

ちょっと分かりにくいですが、自分の身体に沿わすようにして前側からと、横側から包み込むようにしておさえます。輸液中は前側の手で顔回りを撫でてあげたり、声掛けをしてあげましょう

|

|

|

針が刺さったら、注射器を使って輸液を入れていきます

|

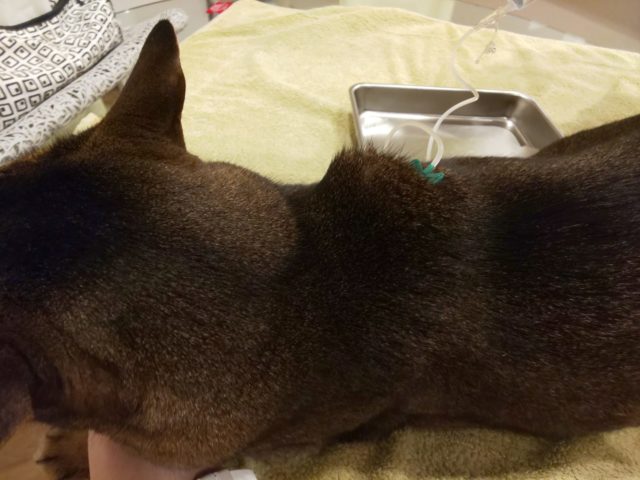

輸液を入れると、ぷっくり輸液が入った箇所が膨らみます。ただ、しばらくすると吸収されるので心配不要です。

針をそっと抜いたら、刺していたところを指で少しの間指でつまめたらつまみましょう。

|

お疲れさまでした。

針の処理はどうする?

シリンジ針、翼状針は注射針となりますので、空きの牛乳パックに入れていっぱいになったら、動物病院へ持参し回収してもらっています。

注射器はそのままゴミに捨てています。

|

まとめ

自宅での皮下輸液は、腎臓病の愛猫に一日でも長く快適に過ごしてもらうためにも必要な処置になる時があります。

自宅で出来たら、お互いの負担も軽くなり、ちょっとした不調が見られた際にも効果を発揮します。

我が家は体調が悪そうなときは、毎日60cc。体調が比較的安定しているときは1日おきで皮下輸液を行っています。

皮下輸液なので、素人の私たちでもトライできる処置です。手順を確認しながら、落ち着いてやってみてください。